資料で見る武蔵学園

これまでの百年と次の百年への展望

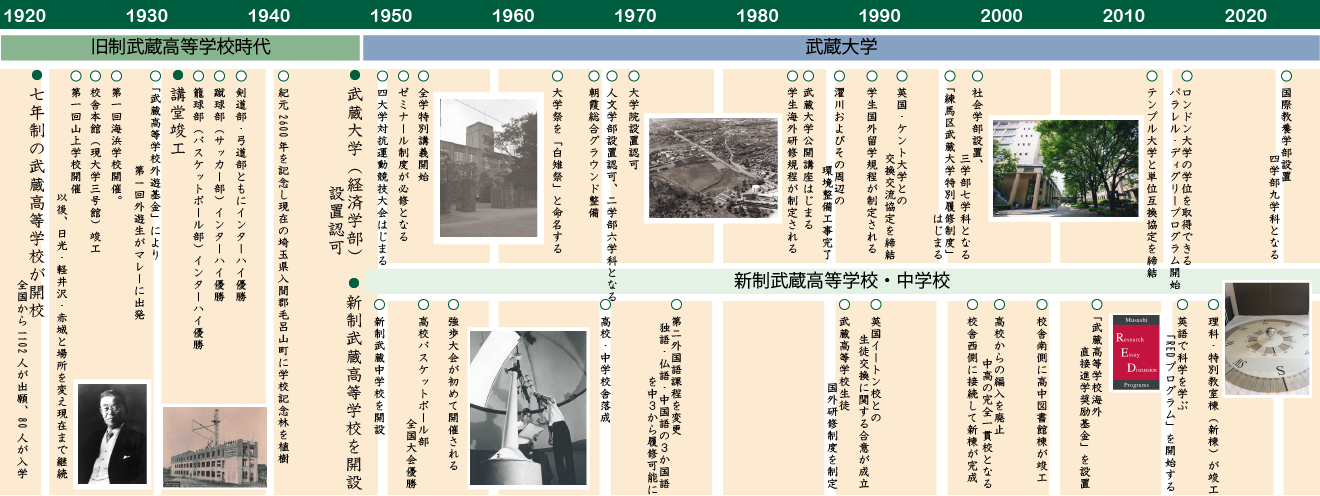

根津育英会武蔵学園は2022年4月17日で創立100周年を迎えました

根津育英会武蔵学園は2022年4月17日で創立100周年を迎えました

旧コンテンツ「武蔵学園史紀伝」は、「武蔵学園百年史」-「主題編」の同一名項目よりご覧いただけます。

更新情報

動画館

2026.02.05

動画館

2026.01.05

動画館

2025.12.05

TOPICS